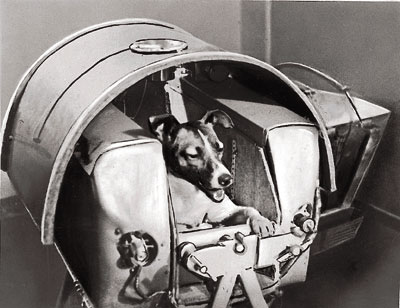

Памятник лайке космонавту. Подготовка собак-космонавтов к полету. Собака проводила недели в чрезвычайно маленькой капсуле

Запуск на орбиту Земли корабля «Спутник-2» стал прорывом для человечества в освоении космоса. Этот эксперимент доказал, что живые существа могут выживать в условиях невесомости. Он не состоялся бы без маленькой дворняги. Именно Лайка – собака-космонавт – тот герой, который в очередной раз утвердил научную мощь Советского Союза. В мировую историю 3 ноября 1957 года вошло одновременно как знаменательное для науки и трагическое для крошечного создания событие.

Доказательство пророчества Никиты Крушева на Западе: «Через десять лет мы тебя похороним». Со своими спутниками его положили в центрифужный блендер, который подтолкнул его сердце к трем нормальным темпам пульса сердца, в страхе и усилие прокачки крови в тело, раздавленное гравитационным ускорением. Он, скажем, теперь российский ученый, склонность к панике, потому что сердце затем использовало тройное время по сравнению со своими спутниками, прежде чем вернуться к нормальной скорости.

Лайка и ее спутники были вынуждены жить в клетках и контейнерах, которые были меньше и меньше, чем все более узкие цепи, на более поздние три недели и кормить только желе, пищу, которую можно было бы положить на борт, потому что они могли, в то же время, с скупостью, лизать его до истощения и, следовательно, смерти.

Как собака Лайка стала космонавтом

Почётная роль первого живого космонавта была отведена дворняге из приюта по кличке Лайка. Её выбрали всего за 12 дней до полёта. До того, как утвердить её на эту «должность», в качестве возможных претендентов рассматривали других млекопитающих: крыс, мышей и даже обезьян. Но в итоге остановились на собаках.

В конце тренинга, если мы можем назвать эту пытку, мы видим ее в эпоху фотографии, с ее темной мордой и глазами, которые правильно касаются, какой-то черной зубной трубкой, огнем, в котором он будет уволен от основания Байконура, плотно прикованы, чтобы они не вращались и не двигались внутри трубки.

Мушка, в дополнение к тому, чтобы быть маленькой, была, для ее дальнейшей беды, даже самой умной. Он использовался для проверки рудиментарных бортовых инструментов, автоматического вентилятора, который должен был бы охлаждать кокпит, когда на солнце, во время орбит, температура поднималась выше 20 градусов.

Это выбор был сделан не случайно. Во-первых, этого требовал успех эксперимента. Четверолапые питомцы отлично поддавались дрессировке, вели себя спокойно и не сорвали бы датчики и необходимое оборудование, как это могли сделать приматы. А, во-вторых, образ собаки-героя отлично вписывался в последующую пропаганду и пиар-программу Советского Союза. Считалось, что она отлично подойдет для раскрутки героического прорыва в СМИ.

Альбину дважды стреляли с ракетами, но он вернулся с парашютом огивы, чтобы проверить сопротивление запуску, но Лайка поймала короткую соломинку, выбрана для славного события, не зная, что для нее не было триумфального возвращения Кто бы все еще был мертв, поворачиваясь вокруг Земли. Доктор Димитрий Малашенков, специалист, который следовал за ней, рассказал вчера на конференции по космической медицине в Хьюстоне, в последние часы Лайки. Электрокардиография, сопровождаемая радио, сигнализировала о пароксизмальном увеличении пульсации, когда двигатели пришли, и ракета начала вибрировать с поля, что собака никогда раньше не пробовала.

Вес животного не должен был превышать 7 кг из-за технических требований. А специалисты по фото- и киноаппаратуре рекомендовали подобрать белую собаку, чтобы она эффектно смотрелась на снимках.

Вначале отобрали 10 будущих собак-космонавтов. Причём исключительно «дворянинов» и сук. Кобели не подходили из-за сложности в изготовлении ассенизационной одежды. А породистых животных отмели сразу, как питомцев со слабым здоровьем, некрепкой психикой, невыносливых и прихотливых в еде.

Когда скорость орбиты достигла, поклонник, согласно легендарным стандартам советского контроля качества, не работал естественным образом температура в космической ловушке начала колебаться между экстремальной жарой и холодом. Сердце его собаки начало биться нерегулярно, фибриллируя, когда отсутствие веса внезапно замедлило импульсы и четвертую орбиту, после 5 часов мучений трек стал беспощадно плоским. Возможно, это была температура, чтобы убить его, или влажность, которая накопилось в ее задыхающемся в этом пространстве, или углекислый газ, который фильтры в капсуле должны были бы очистить, но это, вероятно, не работает должным образом.

Собак начали готовить к космическим «процедурам» в Институте авиационной и космической медицины ВВС. Под руководством Владимира Яздовского их тренировали в центрифуге и барокамере, приучали к автоматической кормушке и длительному пребыванию в маленькой кабине.

В финал вышли трое: Муха, Альбина и Лайка. Первую забраковали из-за врожденной кривизны лап и оставили для технических наземных испытаний. Альбину пожалели – она ждала щенят. Поэтому отправить на орбиту решили именно собаку Лайку. На момент эксперимента ей было меньше 2-ух лет.

Но каждый, кто знает собаку и видел глаза Лайки, вставляя ее в клетку, он знает, что эта собака мертва, умерла от страха и одиночества. Стресс, если вы предпочитаете «асептическое выражение». Мечтая о переулках Москвы, пачке бродячих собак и кошек, которые больше не бежали, рука тех людей, которых они любили, не зная, что они готовили для она продолжала 6 месяцев и 570 орбит, в то время как Кремль посетовал на выживание Лайки в пространстве, обозначенном «в течение четырех дней», и Америка уставилась на ее неуклюжий ход с ракетами, взрывающимися после и африканского шимпанзе, который тренировался, чтобы преследовать русских собак.

Подготовка собак-космонавтов к полету

Всё началось задолго до рождения собаки Лайки, в 1948 году. Тогда конструктор Сергей Королёв инициировал работы по определению реакции живого существа на условия ракетного полёта.

Первые эксперименты проводились на полигоне Капустин Яр. Применялись ракеты так называемого «академического» или «геофизического» типа. Они запускались вертикально на определённую высоту, их головные части с находящимися в них животными отделялись и приземлялись на парашюте. Всего было произведено 6 пусков, большинство из них – неудачно. Четверо собак-космонавтов погибли во время полёта.

Слишком поздно взять Лайку и прогуляться по звездам. Перед тем, как Гагарин стал первым человеком, который пересек границы атмосферы, собаки пролетели между звездами, а не только Лайкой, Белкой и Стрелкой. Пятьдесят собак были отправлены из орбиты в Советский Союз. И 20 умерли в полете, мученики не отмечались - и в течение многих лет скрывались - от гонки между сверхдержавами для завоевания космоса. Их рассказы впервые появляются в деталях из неопубликованных дневников Олега Газенко, отвечающих за «Космический план планеты» Урсса: имена, даты, диета, анализ, учебная программа, а также меланхоличные аннотации и цветы, которые нужно высушить страницы, пожелтевшие в память о четырехногих героях, исчезли.

Кроме собак в полётах принимали участи другие млекопитающие (мыши, морские свинки, крысы), мухи, растения (грибы, ростки пшеницы, кукурузы, лука, гороха) и даже бактерии.

Но все ракеты не покидали орбиту. Максимальная высота, на которую они запускались, – 450 км. Поэтому всё ещё не было известно воздействие невесомости на живых существ.

Случайно обнаруженные несколько месяцев назад Лада Лекай в архиве Института медико-биологических проблем РАН, впервые были опубликованы вчера «Новой Газете», журнал Анна Политковская. Переходя через страницы записки Газенко, мы сталкиваемся с разными именами, которые никогда не переходили к истории. Сорта: Малышка, «Пикколона»; Лисичка, «Маленькая лиса». Шуточные шутки: Куссачка, «Тот, кто кусает всех»; Модница, «Модайола». Или боевые наименования, такие как Отважнака, «Мужественный». Имена солдат, которые не знали, что их зачисляют в переулки Москвы.

Первый космический корабль, «Спутник-1» был успешно запущен 4 октября 1957 года. Власти хотели закрепить триумф. Тем более что приближалась 40-я годовщина Октябрьской революции.

Поэтому все работы проводились в спешке. Не было даже макетов и чертежей, «Спутник-2» собирался чуть ли не «на коленке». Так же поспешно проводилась и дрессировка собак-космонавтов. Об их возвращении никто не думал. Главным был всего один вопрос: сколько животное сможет прожить на корабле.

Ублюдки не идеологические, а потому, что они более послушны и стойки к своим двоюродным братьям. Физическими требованиями были болиголы: менее 35 дюймов в высоту, длиной не более 43 дюймов, от носа до хвоста - менее 6 фунтов. Внутри кораблей было мало места. Когда пришло время снять печати с секретности экспериментов, эта музыка станет их флагом, несмотря на социалистическое превосходство капиталистического врага.

Сложив первую собачью бригаду, тренировки, начатые зимой советской собакой, должны были победить американскую обезьяну и сначала добраться до космоса. Обезьяны боялись и были брошены в космос под наркозом. Собаки вместо этого доверяли человеку, а не сопротивление. От совершенных солдат они подвергались всем испытаниям. Конечно, им потребовалось время, чтобы привыкнуть к гравитационному ускорению и оглушительной подоле двигателя, а 29 и восемь рейсов закончились трагически. они кричали друг другу, чтобы восстановить капсулу: Дезик умер во втором тесте, а Циган был пощажен новыми.

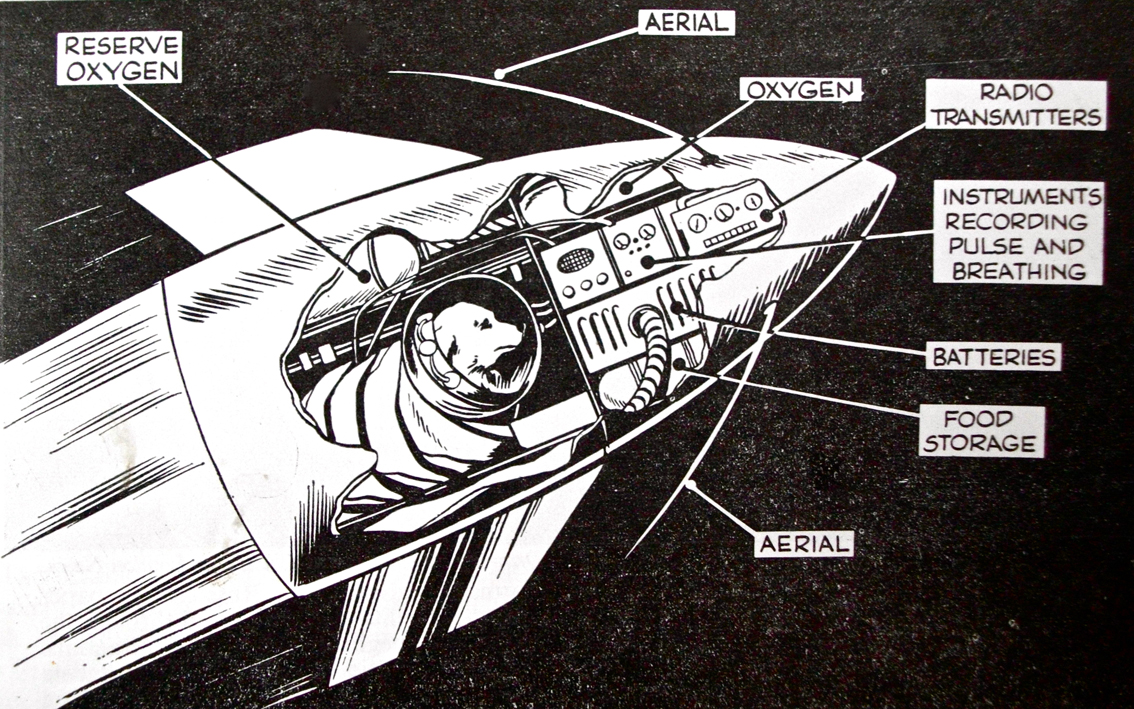

Герметичная кабина «Спутника-2» была сделана в форме цилиндра с изогнутым дном. Специально для собаки Лайки она была оснащена системой жизнеобеспечения: автоматической кормушкой, подававшей желеобразную питательную смесь, датчиками для снятия физиологических показателей и системой кондиционирования, рассчитанной на 7 дней работы.

Люди не знали, но он был единственным выжившим из «первых двух, чтобы быть там». Это время Мишки и Чижика. Смелый, накануне второго полета, улетает. Он заменит Зиба, который никогда не был обучен первым, акроним замены пропавшего «Бобика», русского имени, которое дается бродячим людям на улице. Ниже приведены страницы о Лайке, Белке и Стрелке, «известной музыке» советской космической гонки. Весь мир должен был следить за полетами первых живых существ, которые вращались вокруг космоса. А о Белке и Стрелке она признается: Правда в том, что, когда две обстрелянные собаки вернули оба из них целыми и невредимыми, один из них был расчленен.

Незадолго до запуска спутника, Лайке – первой собаке-космонавту – сделали операцию. На рёбра установили датчики дыхания, а возле сонной артерии – датчик пульса.

Также изготовили специальный комбинезон с датчиками движениями. Он был оборудован ёмкостью для сбора фекалий и крепился к контейнеру на тросики. Собака Лайка могла сидеть, лежать и даже немного двигаться взад и вперёд.

Для них мы сделали «исключение». Среди последних страниц - сушеный цветок в память о Лиссичке, Волпетте, которая погибла в полете вместе с Чайкой, Чайкой и к которой очень любил Газко. Собаки ползают по кошкам и заканчивают, не зная их, преследуя звезды.

Его настоящее имя - Кудрявка, но на Западе все это знают как Лайка. Несмотря на то, что капсула была снабжена водой и была оборудована на всю жизнь, стратегия возврата не предусматривалась: если многие согласятся сказать, что собака жива на орбите, предположения на ее конце - даже те, которые предоставляются официальными источниками, - Советское правительство в то время говорило, что ублюдок выжил в течение 4 дней, но последующие исследования показали, что он, вероятно, пролился через несколько часов из-за колебаний температуры.

В космосе

Полёт Лайки был назначен на половину шестого утра 3 ноября 1957 года. Подготовка к посадке в спутник началась за несколько дней – 31 октября. Кожу собаки-космонавта обработали разведенным спиртом, а места выхода проводов от датчиков – йодом.

Бизнес перекликается со всем миром, и новости заняли первые страницы всех газет. То, что вы видите, это «мисс» Бейкер, первая обезьяна, которая пережила космическую поездку. Однако Бейкер выжил еще 25 лет и умер в возрасте 27 лет. Лайка - самая известная из многих собак, отправляемых в Космос в рамках советской программы.

Его неврологическую активность контролировали специальными электродами, которые также появляются на праздничных открытках, напечатанных во время предприятия. Через неделю был предпринят новый запуск со вторым кошачьим. Хэму было чуть меньше четырех лет. Шепарда в суборбитальном полете 5 мая.

Накануне днём собаку Лайку посадили в камеру. В первом часу ночи её установили на спутник. Правда, незадолго до запуска камеру разгерметизировали по требованию медперсонала: ветеринарам показалось, что животное хочет пить.

Возможно, последнее требование было продиктовано не жаждой собаки-космонавта, а человеческими чувствами. Все специалисты, участвовавшие в эксперименте, понимали, что животное уже не вернётся и старались хоть как-то украсить последние мгновения его жизни. Например, Владимир Яздовский незадолго до полёта забирал собаку Лайку к себе домой, чтобы она поиграла с детьми. Так он хотел сделать что-нибудь приятное для питомца.

На снимке Хэм щелкнул командира спасательной миссии его капсулы. После переулка Аполлона 11 животные, участвовавшие в космических полетах, в основном были отнесены к роли «биологической нагрузки», а не роли главных героев. Паук умер вскоре после его прибытия в Зоологический зоопарк Смитсоновского национального музея естественной истории, где он был выставлен в конце миссии.

Эти животные, находясь в беде, способны замедлять обмен веществ и «промывать», выдерживая экстремальные температуры и давления. Кроме того, вернитесь в нормальное состояние, просто касаясь воды. Он остался в центре всего для его печального конца и потому, что его история оставалась загадочной для всех тех секретов государства, которые Россия защищает с такой ревностью. Лайка была первым живым существом, запущенным в космос человеком, его настоящее имя было «Кудрявка - риччолина», короткошерстная собака, найденная в Москве, между Хаски и Терьером.

Запуск начался успешно. Телеметрические данные указывали на троекратную перегрузку, но патологических отклонений в сердцебиении Лайки – первой собаки-космонавта – не было. После её пульс пришел в норму, видно было, что она даже немного двигалась. Но через несколько часов всё изменилось.

Смерть собаки Лайки

Изначально планировалось, что Лайка – первая собака-космонавт, запущенная на орбиту Земли, проживет около недели. Но из-за ошибок в расчёте площади космического аппарата и отсутствия необходимой для системы жизнеобеспечения регулирования температуры она умерла от перегрева спустя 5–7 часов после запуска.

Британцы также назвали его Муттником, прозвищем, рожденным слиянием мута, которое для ублюдка и Спутника. Это был ее выбор, вероятно, для ее юного возраста, около 3 лет, и ее небольшой размер. Президент Кручев объявил 12 октября отъезд «Спутника 2», по которому ехала Лайка. Для запуска «Спутника-2» выбранными собаками были три: Альбина, Мучка и Лайка. Мушка служил на этапе запуска, чтобы проверить жизненные параметры в капсуле, в то время как Альбина сыграла роль замены Лайки в случае неожиданных событий.

Все трое были подвергнуты тяжелой тренировке: они были закрыты в течение 20 дней в очень узких клетках, чтобы привыкнуть к меньшим пространствам, а затем к еще более жестким испытаниям. Собаки много страдали, и сам Лайка, несмотря на ее сладкий характер, начал испытывать гнев. Пытки, конечно же, не закончились. Чтобы имитировать запуск, их также центрифугировали. Также кажется, что они взяли Лайку на борту капсулы за три дня до вылета, чтобы дать животное время привыкнуть к ней. Жизненно важные параметры сразу же показали рану очень быстро, и через семь часов батареи жизненно важной поддержки, которая выдавала воздушную кабину, были исчерпаны.

На «Спутнике-2» собака Лайка совершила 4 витка вокруг Земли. Сам же корабль обогнул планету 2370 раз, после чего сгорел в атмосфере в середине апреля 1958 года.

Примечательно, что экспертная комиссия не поверила в возможность ошибки и заставила повторить опыт ещё 2 раза, но уже в условиях на Земле. Оба раза он закончился фатально: находящиеся в камерах собаки-космонавты погибли.

И маловероятно, что собака выжила в течение 10 дней или что она распалась, как говорят некоторые версии. Это путешествие в космосе сильно повлияло на общественное мнение всего мира, что привело к многочисленным критикам против использования животных для целей Миссия с самого начала не предвидела возвращения к жизни собаки.

Советское правительство предоставило широко распространенную новость о том, что она планировала на борту отравленной капсулы для еды, чтобы животное мягко умерло. Вероятно, это объяснение было всего лишь «политической версией», чтобы успокоить ссоры и негодование.

Общественный резонанс

Полет Лайки с большим резонансом был воспринят западной, а не советской прессой. В то время как зарубежные СМИ делали упор на судьбу собаки-космонавта, ТАСС лишь сухо сообщило о технической стороне эксперимента, только в конце отведя пару строк о находящемся на борту животном.

Более того, общественности решили не сообщать о том, что собака Лайка не вернется. Ещё 7 дней после её гибели периодические издания рапортовали отчётами о самочувствии питомца. А на 8-ой день сообщили, что Лайку якобы усыпили, как и планировалось.

Даже эта подслащенная ложь всколыхнула общество. В Кремль посыпались возмущённые письма о жестоком обращении с животными. Предлагали даже запустить в космос тогдашнего Первого секретаря ЦК КПССН Никиту Хрущёва, вместо собаки Лайки.

Ещё больший общественный резонанс гибель Лайки произвела на Запад. В газете «Нью-Йорк Таймс» появился материал с фразой: «Самая лохматая, самая одинокая, самая несчастная в мире собака». В последствие она стала крылатой.

Иностранные организации по защите животных прозвали Хрущёва «бездушным советским живодером». Вспыхнули акции протеста, призванные остановить эксперименты над животными.

Когда первое возмущение утихло, гнев граждан СССР сменился требованиями справедливости. Кремль снова завалили письмами. Но уже с просьбами присвоить собаке Лайке посмертное звание Героя Советского Союза и воинское звание.

Вместо этого правительство решило сделать из собаки Лайки бренд. Запустили производство одноименных сигарет. Хотели под этой же маркой выпускать мороженое, плавленые сырки и конфеты. Но по здравом размышлении поняли, что это будет уже перебор.

Одновременно в школах проводились воспитательные часы. На них детям рассказывали, что гибель одной собаки Лайки – ничто в сравнении с научным прорывом. А освоение космоса – одна из главных государственных задач. Делали упор также на том, что благодаря своему подвигу никому не известная дворняга стала национальным героем.

Роль собаки Лайки для науки и её след в культуре

Несмотря на трагичность истории, смерть первой собаки-космонавта была не напрасной. Полёт Лайки доказал, что живые существа могут выжить в условиях невесомости. Также эксперимент позволили доработать космический аппарат. Следующий запуск закончился триумфом: собаки Белка и Стрелка вернулись на Землю живыми.

О героической дворняжке не забыли. На территории Института военной медицины, где проводился эксперимент, в 2008 году поставили двухметровый памятник. Скульптура изображает космическую ракету, переходящую в ладонь, на которой стоит собака Лайка.

Еще один монумент установлен в греческом музее Homo Sapiens. Он располагается рядом с памятниками, посвященным другим космонавтам: Юрию Гагарину, экипажам Апполона, Союзов, Шаттлов и Нилу Армстронгу.

Подвиг первой собаки-космонавта нашел отражение и в культуре. Лайка упоминается в фильмах, мультсериалах и аниме, ей посвящали песни и целые альбомы. В её честь даже назвали музыкальные группы.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter .

Собака Лайка

первое живое существо, выведенное на орбиту Земли!

После успешного запуска первых ракет стало понятно, что и полёт человека в космос технически возможен. Учёные рассчитали перегрузки, которые испытают будущие космонавты и начали создавать тренажёры, моделирующие эти перегрузки на Земле. Но узнать, что будет происходить с организмом человека в условиях полёта в космос можно, только испытав его в условиях реального полёта!

Учёные могли лишь предполагать, как космонавт будет переносить огромные перегрузки при взлёте и посадке, рёв самой ракеты и вибрации. Но никто и не представлял себе, что произойдёт с человеком в невесомости!

Учёные могли лишь предполагать, как космонавт будет переносить огромные перегрузки при взлёте и посадке, рёв самой ракеты и вибрации. Но никто и не представлял себе, что произойдёт с человеком в невесомости!

Понятно, что до человека в космос надо было послать животных, ведь если условия полёта оказались бы убийственны, то потеря животного менее трагична, чем человека.

Возник спор: кого пускать? Одни учёные предлагали начинать с мышей, крыс и другой лабораторной мелочи, другие настаивали на опытах с собаками. Бесспорно, были хороши обезьяны - как никак «ближайшие родственники» человека, но обезьяны трудно поддаются дрессировке, склонны к простудам и разным хворям, начинают очень волноваться в непривычных условиях, могут датчики с себя сорвать. Решили, что собаки – лучшие кандидаты на роль «экспериментального космонавта».

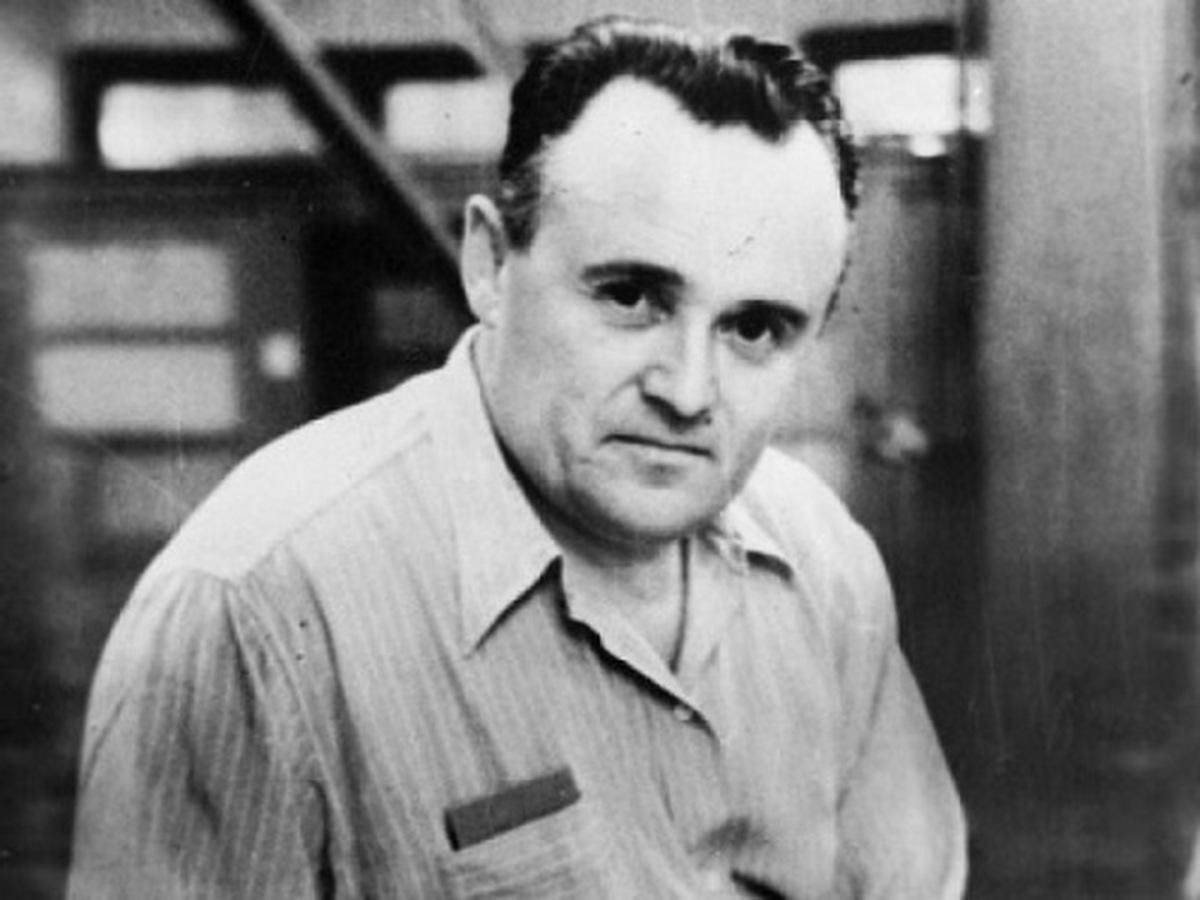

«Главный по космосу» - Генеральный конструктор Сергей Павлович Королёв, прекрасно понимающий, как важны эти эксперименты, торопил медиков, интересовался, нашли ли нужных собак и как их собираются тренировать. Ведь дело-то действительно было непростое. Конструкторы ракет просили, чтобы собаки были небольшие, килограммов по шесть-семь. Но породистые маленькие собаки чаще всего – домашние животные, довольные изнеженные, прихотливые к пище. В этом смысле обыкновенная дворняжка имела преимущества перед болонками, тойтерьерами или таксами. Дворняжки были не глупее, но заведомо выносливее.

«Главный по космосу» - Генеральный конструктор Сергей Павлович Королёв, прекрасно понимающий, как важны эти эксперименты, торопил медиков, интересовался, нашли ли нужных собак и как их собираются тренировать. Ведь дело-то действительно было непростое. Конструкторы ракет просили, чтобы собаки были небольшие, килограммов по шесть-семь. Но породистые маленькие собаки чаще всего – домашние животные, довольные изнеженные, прихотливые к пище. В этом смысле обыкновенная дворняжка имела преимущества перед болонками, тойтерьерами или таксами. Дворняжки были не глупее, но заведомо выносливее.

|

|

Первые собаки летали на ракетах на разные высоты. Но это не было по-настоящему «космическими» полётами – ведь ракеты запускались вертикально, долетали до заданной высоты и сразу падали обратно. Поэтому были первые собаки-испытатели не «космонавтами», а «стратонавтами»!

По плану намечено было провести шесть таких пусков. Не всё шло удачно. Например, собаки Дезик и его напарница Лиса погибли во время второго полёта. В результате вибраций что-то сломалось в барореле (реле, срабатывающее на определённой высоте) и оно не ввело парашютную систему. Контейнер разбился при ударе о землю. Генеральный конструктор Сергей Павлович Королёв очень горевал.

В то лето погибли четыре собаки. Несовершенство техники погубило их. Жалко – добрые, славные псы. А что делать? Ведь надо же было пройти этот этап. Не людьми же рисковать. Погибая, собаки спасли человеческие жизни. За это академик Павлов поставил им памятник. Тем, которые погибали в его лабораториях. И этим – разведчикам стратосферы. И будущим, которые не вернутся из космоса…

Случались на полигоне курьёзы. Пёс Смелый не оправдал клички: сумел открыть клетку и удрал в степь. Его искали, не нашли и решили срочно готовить ему замену, но тут он сам пришёл с «повинной». Перед последним пуском буквально за считанные часы до старта вырвался и убежал Рожок. Все были в полной панике, но вдруг осенило: в ракету посадили ЗИБа – Запасного Исчезнувшего Бобика. А на самом деле был он никакой не запасной, а обычный уличный пёс, ни о каком полёте в стратосферу не помышлявший, тренировок не ведавший, эдакий баловень случая: слетал и баста! И ведь отлично слетал, все его хвалили потом, и ласкали, и кормили разной вкуснятиной. В таком вынужденном эксперименте открылся свой смысл: значит, и неподготовленная собака может справиться со всеми этими стрессами без особого труда…

Старты 1951 года были началом обширной многолетней программы. Наряду с собаками в экспериментах использовались мыши, крысы, морские свинки, мухи-дрозофилы, бактерии, фаги, тканиевые препараты. Кроме того, грибы, семена и проростки пшеницы, гороха, кукурузы, лука и других растений.

Старты 1951 года были началом обширной многолетней программы. Наряду с собаками в экспериментах использовались мыши, крысы, морские свинки, мухи-дрозофилы, бактерии, фаги, тканиевые препараты. Кроме того, грибы, семена и проростки пшеницы, гороха, кукурузы, лука и других растений.

Что же касается собак, то в 1953-1956 годах они летали в специально сконструированных скафандрах и катапультировались в них на высоте около 80 километров. Параллельно совершенствовалась конструкция ракетных кабин, росла высота подъёма ракет: от 100 километров к 200 и выше – к 450 килиметрам над Землёй!

Стало уже более или менее ясно, что шумы и вибрации лежат в пределах вполне переносимых, тем более, если во время действия их измеряется всего несколькими минутами, что проблема перегрузок тоже решаема. Но невесомость…Продолжительность невесомости во время ракетных пусков на большие высоты достигла уже 9 минут. Однако в космическом полёте счёт пойдёт уже не на минуты, а на часы и дни (сегодня – месяцы, завтра – годы, послезавтра – десятилетия). Что таит в себе длительная невесомость? Вертикальные старты не могли ответить на этот вопрос. Поэтому биоспутник с собакой-космонавтом планировался Королёвым в числе самых первых.

Тем временем в Институте авиационной медицины закончились длившиеся около года работы по специальной подготовке животных-космонавтов. Из десяти собак выбрали трёх, очень похожих друг на друга: Альбину, Лайку и Муху. Альбина уже до этого дважды летала «стратонавтом» на ракете, честно послужила науке. У неё были смешные щенки. Альбину запускать было жалко. Впрочем, всех их было жалко: собака шла на верную гибель, ведь механизма возврата на Землю из космического полёта ещё не придумали – собаку запускали не на управляемом космическом корабле, а на неуправляемом спутнике.

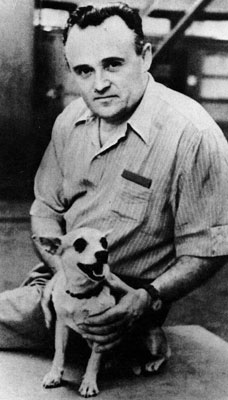

Решили, в конце концов, что полетит Лайка, а Альбина будет как бы её дублёром. Муха числилась «технологической собакой». На ней испытывали аппаратуру, работу различных систем. Все эти собаки попадали в институт из питомника, в котором собирали бездомных животных. Лайка, ставшая в истории самой знаменитой собакой, тоже была уличной бродяжкой. В институте заметили, что эти изгои собачьего общества понятливее и неприхотливее других собак и лучше дрессируются, потому что способны оценить человеческую доброту.

Решили, в конце концов, что полетит Лайка, а Альбина будет как бы её дублёром. Муха числилась «технологической собакой». На ней испытывали аппаратуру, работу различных систем. Все эти собаки попадали в институт из питомника, в котором собирали бездомных животных. Лайка, ставшая в истории самой знаменитой собакой, тоже была уличной бродяжкой. В институте заметили, что эти изгои собачьего общества понятливее и неприхотливее других собак и лучше дрессируются, потому что способны оценить человеческую доброту.

Лайка была славная собачонка, - вспоминал академик Яздовский. – Тихая, очень спокойная. Перед отлётом на космодром я однажды привёз её домой, показал детям. Они с ней играли. Мне хотелось сделать собаке что-нибудь приятное. Ведь ей жить оставалось совсем недолго…

Перед отлётом на космодром собак оперировали. От датчиков частоты дыхания на рёбрах провода под кожей шли на холку и там выходили наружу. По сонной артерии регистрировали пульс и кровяное давление.

|  |

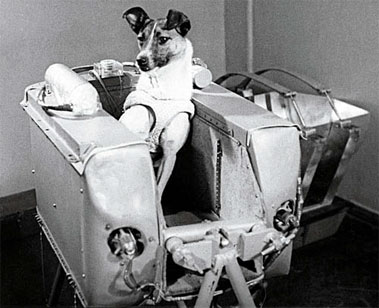

Тренировки собак продолжались и на космодроме буквально до дня старта. На несколько часов каждый день их сажали в контейнер. Собаки сидели спокойно. Они давно уже освоились с кормушкой, которая представляла собой некое подобие пулеметной ленты, составленной из маленьких корытец с желеобразной высококалорийной пищей. В каждом корытце была дневная норма питания. Запас пищи был рассчитан на двадцать дней. Не тяготились они плотно облегающим тело комбинезоном, который держал мочекалоприёмник. Фиксирующие цепочки, которые крепились к комбинезону и стенкам контейнера, ограничивали свободу движений, но позволяли стоять, сидеть, лежать и даже немного передвигаться вперёд-назад.

С утра 31 октября Лайку готовили к посадке в спутник, протирали кожу разбавленным спиртом, места выхода электродов на холке снова смазали йодом. Собака спокойно лежала на белом столике, вытянув вперёд передние лапки и подняв голову, похожая на остроносеньких собак с древних египетских барельефов.

|  |

В середине дня Лайку усадили в контейнер, а около часа ночи контейнер подняли на ракету. Медики не отходили от собаки ни на минуту. Стояла уже глубокая осень, и было холодно. К Лайке протянули шланг с тёплым воздухом от наземного кондиционера. Потом шланг убрали: надо было закрывать люк. Правда, незадолго перед стартом разгерметизировали на минутку контейнер, и попоили Лайку водой. Вода входила в пищу, но всем казалось, что собаке хочется пить. Просто попить обычной воды.

3 ноября 1957 года спутник с Лайкой на борту ушёл в космос. Телеметрия сообщила, что перегрузки старта прижали собаку к лотку контейнера, но она не дёргалась. Пульс и частота дыхания повысились в три раза, но электрокардиограммы не показывали никакой патологии в работе сердца. Потом всё постепенно стало приходить в норму. В невесомости собака чувствовала себя нормально, медики отмечали «умеренную двигательную активность». Радостные учёные доложили Государственной комиссии: «Жива! Победа!»